Что такое тег: история, значение и практика использования

ТЕГИФОТОСТОКИИНТЕРНЕТ-МАГАЗИННЕЙРОСЕТИ

Вадим Закиров

8/21/2025

Что такое тег?

Тегирование – это система пометок (меток) контента, при которой каждому элементу (статье, изображению, посту и т.д.) присваиваются ключевые слова или фразы, описывающие его содержание.

Иначе говоря, тег представляет собой идентификатор или краткую характеристику, позволяющую отнести материал к определённой теме и упростить его поиск среди множества других.

Теги используются повсеместно в цифровом мире: от блогов и новостных сайтов до социальных сетей, интернет-магазинов и, конечно, фотостоков.

Например, статья о кулинарных рецептах может иметь теги «еда», «рецепт», «вегетарианское блюдо», а фотография с изображением кошки – теги «кот», «животное», «питомец». Эти метки помогают пользователям быстро понять тематику контента и находить материалы по интересующим темам.

Сегодня сложно представить интернет без тегов. В социальных сетях хештеги (теги со знаком #) объединяют посты в единую тему, в блогах теги группируют связанные статьи, а в фотобанках по тегам ищут нужные изображения.

Почему тегирование стало настолько важным? Причина в том, что информация в сети растёт взрывными темпами, и классификация контента – ключ к тому, чтобы в этом океане данных можно было легко что-то найти. Теги выступают своеобразными «маяками» или навигационными маркерами, указывающими, о чём материал, и позволяющими фильтровать и группировать содержимое.

Как отмечают специалисты, правильно организованная система тегов расширяет возможности поиска и способствует удобству пользователей.

В этой статье мы рассмотрим, что такое теги, как они появились и эволюционировали, почему теги является неотъемлемой частью современного интернета, а также расскажем о лучших практиках использования тегов – от социальных хештегов до профессионального атрибутирования фотографий на фотостоках.

Проставление тегов как процесс

Итак, мы с вами уже поняли, что Тег – это метка (ключевое слово или фраза), присвоенная объекту (контенту) для его классификации и описания. Тег кратко передаёт суть материала и служит указателем при поиске нужной информации. Совокупность тегов помогает структурировать данные: каждый тег объединяет все объекты, помеченные им, в своеобразную виртуальную категорию.

Например, если нескольким товарам в интернет-магазине присвоен тег «смартфон», кликнув по этому тегу, покупатель увидит список всех товаров на сайте, связанных с мобильными устройствами. Таким образом, теги позволяют классифицировать контент не иерархически, а по множеству пересекающихся критериев, что даёт гибкую многомерную систему организации данных.

Тегирование – это процесс присвоения тегов (меток) элементам контента. Фактически, это ручное или автоматическое маркирование материала ключевыми словами, отражающими его тематику или характеристики.

Цель тегирования – облегчить последующий поиск и идентификацию нужных объектов по этим словам.

Причём тегирование может производиться как самим автором контента, так и пользователями. Например, фотограф при публикации своих работ на фотостоках сам указывает теги, а на некоторых платформах (форумы, социальные каталоги) помечать материалы могут и читатели. Теги обычно отображаются либо рядом/под материалом (на странице статьи, поста, видео и т.п.), либо сгруппированы в виде списка или облака популярных тегов на сайте.

Важно отметить, что не стоит путать теги с HTML-тегами.

В веб-разработке HTML-теги – это элементы разметки (например, <h1>, <p>, <div>), указывающие браузеру, как отображать содержимое. В нашем же контексте речь идёт о содержательных тегах (контентных метках), которые описывают тему или свойства материала и служат для навигации и поиска, а не для форматирования страницы.

Такие пользовательские теги часто хранятся как часть метаданных контента. Например, запись блога может иметь HTML-разметку для заголовков и абзацев, но дополнительно снабжена тегами «бизнес», «стартап» и т.д. для классификации.

Принцип тегирования прост: присвойте контенту несколько подходящих ключевых слов – и затем любой пользователь, заинтересованный в этой тематике, сможет одним кликом перейти к списку сходных материалов по тому же тегу.

В отличие от жёсткой рубрикации (категорий), тегирование позволяет отнести один и тот же объект сразу к нескольким группам. Например, ковер в интернет-магазине может одновременно иметь теги «ковер», «дополнительные аксессуары», «создаем уют», и будет доступен через все эти тематические разделы поиска.

Это многомерный способ организации информации, ближе к тому, как люди реально думают (объект может обладать несколькими свойствами сразу). Именно благодаря этой гибкости тегирование стало таким популярным методом классификации контента.

Как появились теги: краткая история

Хотя о тегах заговорили во всеуслышание сравнительно недавно (с расцветом соцсетей и Web 2.0), сама идея присваивать объектам ключевые слова возникла задолго до этого. Ещё в раннюю цифровую эпоху существовало понятие «keywording» – назначение документу или файлу нескольких ключевых слов для облегчения поиска.

Например, при систематизации старых газет библиотекари могли добавлять к выпускам газеты тематические метки. Если газета 1885 года ни разу не содержит фразу «Дикий Запад», но посвящена жизни, скажем, на территории современной Северной дакоте, сотрудник мог добавить к ней ключевое слово «Old West» – и тогда исследователь, ищущий материалы по «Дикому Западу», всё равно найдёт эту газету.

Это показывает: ключевые слова как метаданные давно применялись, чтобы улучшить обнаружение информации даже в тех случаях, когда искомых слов нет прямо в тексте.

В раннем вебе 1990-х годов использовались мета-теги (например, <meta name="keywords" content="..."> в HTML-коде страницы), куда веб-мастера вписывали список ключевых слов о содержании сайта. Однако поисковые системы вскоре перестали доверять мета-тегам: уж слишком велик был соблазн у недобросовестных вебмастеров запихнуть туда популярные слова вроде «sex» или имя знаменитости, никак не относящиеся к реальному содержанию страницы.

Так что поисковики (например, Google) практически игнорировали мета keywords – и на одном указании автором ключевых слов для SEO история тегов могла бы и закончиться.

Но в середине 2000-х произошёл качественный скачок: теги «пошли в народ». Вместо того, чтобы только авторы контента или вебмастера назначали метки «сверху», появилась возможность обычным пользователям самим тегировать информацию. Этот подход получил название фолксономия (от folk – народ и taxonomy – классификация) – то есть «народная классификация» контента с помощью свободно выбираемых тегов.

Термин Folksonomy впервые ввёл американский аналитик Томас Вандер Уол (Thomas Vander Wal) в 2004 году, когда наметился бум пользовательского тегирования на новых веб-сервисах.

Первыми широко известными платформами, внедрившими свободное тегирование, стали социальные сервисы веб 2.0. В 2003 году появился сервис – онлайн-букмаркхранитель, где пользователи сохраняли ссылки и помечали их своими тэгами для удобства сортировки и поиска.

Чуть позже, в 2004 году, запустилось фото-сообщество Flickr, позволявшее загружать фотографии и снабжать их тегами-описаниями. На Flickr по клику на тег «cat» отображались все публичные фотографии с кошками, загруженные разными людьми. Это был совершенно новый подход к организации информации – снизу вверх, от пользовательских ассоциаций, а не от заранее заданной структуры.

Стоит отметить, что такой подход доказал свою жизнеспособность и привлекательность. Уже к 2005 году общее количество пользователей этого сервиса измерялось сотнями тысяч. Так, в середине 2005-го у Flickr было около 375 тысяч активных пользователей.

Для того времени это были значительные цифры, показывающие востребованность нового способа навигации. Крупные IT-компании тоже обратили внимание на тренд: весной 2005 года Yahoo! приобрела Flickr, причём аналитики отмечали, что одной из причин покупки было как раз владение Flickr технологиями и опытом работы с пользовательскими тегами.

Yahoo на тот момент уже имела собственный фотосервис, но интерес именно к системе присвоения тегов свидетельствовал о том, что теги стали восприниматься как ценный актив и инструмент для улучшения пользовательского опыта.

Не случайно эксперт Дэвид Вайнбергер, писавший о новых медиа, в 2005 году прогнозировал: «проставление тегов, без сомнения, станет мейнстримом и окажет влияние далеко за пределами простого удобства».

Постепенно тегирование проникло повсюду. Популярные движки блогов (WordPress, Blogger и др.) уже к середине 2000-х ввели у себя поддержку меток для постов – наряду с рубриками. В 2004 году запуск почтового сервиса Gmail от Google также продемонстрировал мощь идеи тегов: Gmail отказался от традиционных папок для писем в пользу «меток» (labels), позволив пользователю помечать одно письмо сразу несколькими ярлыками и затем фильтровать почту по этим меткам.

Такой подход дал больше гибкости, ведь электронное письмо о проекте в Испании можно сразу отнести и к метке «Проект X», и к метке Испания, и оно будет доступно в обоих тематических списках, вместо того чтобы лежать только в одной папке. Сперва некоторым пользователям было непривычно отсутствие вложенных папок, но концепция «письмо может находиться сразу в нескольких папках» быстро прижилась. Собственно, Gmail тем самым популяризировал идею, что «метки — это виртуальные папки», и такой принцип организации информации удобнее жёсткой иерархии.

Во второй половине 2000-х теги стали массовым явлением. Принято считать, что 2007 год ознаменовал собой приход тегов (точнее, хештегов) в глобальную социальную сферу – с тех пор этот год иногда называют «моментом, когда теги стали частью поп-культуры». Произошло это благодаря Twitter – но о хештегах мы поговорим подробнее отдельно.

Отметим лишь, что к концу 2000-х годов механика тегирования была реализована так или иначе на большинстве контент-платформ: на форумах и новостных сайтах появились «облака тегов» со списком популярных тем; на сайтах вопросов и ответов (например, Stack Overflow) теги стали основным способом классифицировать вопросы по тематике; в музыкальных плеерах и библиотеках использовались ID3-теги для хранения информации о песнях (исполнитель, альбом, жанр); в системах управления проектами и заметками (типа Evernote, Trello) начали применять пользовательские теги-метки, чтобы гибко помечать задачи и записи.

Даже операционные системы приняли на вооружение идею: например, macOS с 2013 года позволяет ставить цветовые теги-флажки на файлы, а Windows 10 – использовать теги в свойствах файлов (для определённых типов, например фото). Всё это свидетельствовало: тегирование стало универсальным инструментом организации данных.

В наши дни, когда контента стало слишком много, чтобы полагаться лишь на иерархические каталоги, теги оказались спасительной соломинкой. Как образно заметил один из комментаторов, традиционная организация информации через папки и категории – это «порядок сверху, навязанный содержимому», тогда как тегирование – это «радостный хаос, отражающий реальность использования» (ведь каждый пользователь может пометить объект по-своему).

Виды тегов и примеры использования

Теги в современном понимании могут проявляться в разных формах в зависимости от контекста. Рассмотрим основные сферы применения тегирования и то, как теги выглядят и работают в этих областях.

Теги на сайтах и в блогах (метки для контента)

На контентных сайтах (новостных, информационных, блогах) теги обычно выступают как тематические ключевые слова, помогающие группировать публикации. Разница между тегами и привычными категориями (рубриками) состоит в том, что категории образуют иерархию, а теги – нет. Категории (разделы) сайта обычно немногочисленны и охватывают широкий круг тем, а теги вводятся более свободно и отражают конкретные темы, упомянутые в материале, даже узкие.

Практика показывает, что на сайтах с большим объёмом контента полезно иметь обе системы: категории для основных тематических разделов, а теги – для перекрёстной классификации по более мелким признакам.

К примеру, в интернет-магазине категориями могут быть «Смартфоны» или «Телевизоры», а теги – «красный», «распродажа», «4K», позволяющие выделить соответствующие наборы товаров поперёк категорий.

Если «iPhone» – это категория (бренд, популярный товар), то тегом может стать что-то вроде «черные смартфоны» для группировки по цвету или «нейросеть», если она используется в смартфоне (к примеру, для доработки фотографий). Теги дают возможность создавать страницы с выборками контента по любым сочетаниям свойств, даже если это не предусмотрено деревом разделов.

Обычно на страницах статей теги отображаются списком внизу или сбоку, и кликая на тег, пользователь переходит на страницу тегов – список всех материалов с этой меткой. Такие страницы тегов могут при грамотном подходе приносить дополнительный поисковый трафик, так как позволяют сайту охватывать больше низкочастотных запросов (более специфических) и добавлять точки входа с поисковиков.

Специалисты по SEO отмечают, что правильно оформленные страницы тегов способны увеличить посещаемость: на них можно размещать дополнительный текст с описанием темы, настроить мета-теги Title и Description, улучшить перелинковку – словом, сделать их полноценными целевыми страницами для поиска.

Однако важно не переборщить: создавать бессмысленные страницы тегов («мусорные») без реальной пользы не следует, иначе они лишь засорят сайт и могут ухудшить ранжирование.

Оптимально, когда каждый тег – это действительно востребованная тема, объединяющая как минимум несколько материалов, и страница тега несёт дополнительную ценность (например, агрегирует новости по узкой теме, которые иначе разбросаны по разным категориям).

На сайтах и форумах теги могут быть предопределёнными или произвольными. В некоторых сообществах администраторы задают фиксированный список тегов (контролируемый словарь), из которого авторы выбирают подходящие – это позволяет избежать дублей и разнобоя в написании.

В других случаях пользователи могут вводить любые новые теги по своему усмотрению. Оба подхода имеют плюсы: свободное тегирование раскрывает естественный язык и новые темы, а контролируемое – поддерживает порядок и снижает хаотичность. К слову, на некоторых профессиональных сайтах используется гибрид: например, модераторы могут удалять или поправлять теги, если видят опечатки или неуместные метки, а пользователи – лишь предлагать свои варианты.

Теги в социальных сетях: сила хештегов

Одной из самых известных разновидностей тегов стали хештеги – слова или фразы, начинающиеся со знака решётки (#). Сегодня хештеги ассоциируются прежде всего с социальными сетями (Twitter, Instagram, Facebook, ВКонтакте и др.), где они служат для объединения постов по темам и трендам. Интересно, что задолго до Twitter символ # применялся похожим образом в сетях IRC – там с решётки начинались названия глобальных каналов для обсуждений. Однако именно Twitter в 2007 году сделал хештег частью массовой интернет-культуры.

Первый хештег в Twitter появился по инициативе пользователя Криса Мессины, который 23 августа 2007 года опубликовал исторический твит: «Что вы думаете о том, чтобы использовать решётку (#) для групп?» – предложив таким образом идею метки для группировки твитов. По сути, Мессина искал способ улучшить навигацию в тогда ещё новой соцсети и вдохновился опытом IRC-каналов.

Идея сперва встретила скепсис (не все поверили, что люди будут вставлять решётки), но буквально через пару месяцев жизнь дала хештегам серьёзное применение.

Осенью 2007 года в Калифорнии вспыхнули крупные лесные пожары, и именно тогда хештеги резко вошли в обиход: блогер Нейт Риттер, освещая события, снабжал твиты меткой #sandiegofire (от названия Сан-Диего). К нему подключились и другие – так хештег стал использоваться для оперативного обмена новостями в чрезвычайной ситуации, позволяя людям легко отфильтровать в ленте все сообщения о пожарах.

Этот случай наглядно показал мощь нового инструмента: любое слово с # превращалось в кликабельную ссылку, объединяющую все сообщения с ним. Уже в 2009 году Twitter официально реализовал поддержку хештегов (стали автоматически генерироваться ссылки на поиск по тегу), а к 2010 году на главной странице сервиса появился блок «трендовых тем» – самых популярных хештегов текущего момента.

Хештеги буквально за пару лет стали неотъемлемой частью интернет-лексикона. Если в 2007-м самый популярный хештег использовался всего около 9 тысяч раз, то спустя 10 лет пользователи соцсетей публиковали уже около 125 миллионов хештегов ежедневно.

Рост – в тысячи раз – отражает глобальное распространение этой культуры. Сейчас знак # называют даже «символом цифровой эпохи», ведь благодаря ему возникли целые общественные движения и флешмобы. Например, хештег #MeToo и стал обозначением масштабных социальных кампаний, объединивших миллионы людей по всему миру вокруг проблем сексуального насилия. В них хештег играет роль не просто навигации, а своего рода знаменем движения: ставя #MeToo, люди выражают сопричастность идее и делают свой голос частью общего хора.

По механике хештег мало отличается от обычного тега, разве что написание его слитное (пробелы недопустимы, вместо них можно использовать подчеркивания). Соцсети, как правило, подсвечивают хештеги цветом или делают жирными, чтобы наглядно показать их кликабельность.

Важная особенность: любой может придумать новый хештег, и нет центрального органа, который бы контролировал их использование. Это одновременно сила и слабость. С одной стороны, благодаря свободе хештег из локальной шутки или редкого слова может внезапно стать мировым трендом, если его подхватит достаточно людей – т.е. теги в соцсетях становятся «вирусными» народными метками.

С другой – у тега нет “владельца” и чёткого определения, поэтому один и тот же хештег разные люди могут использовать по-разному, либо одна и та же тема может разойтись по нескольким вариантам написания тегов.

К примеру, обсуждая какую-то игру, часть пользователей может ставить #BigGame, а часть #Big_Game – и потенциально аудитория разобьётся на два потока. Тем не менее, в популярных соцсетях есть механизмы, частично сглаживающие эту проблему: показ Trending Topics (актуальных тем) и алгоритмы, которые способны понимать сходные хештеги.

Сегодня каждая крупная платформа имеет свои нюансы работы с хештегами. Например, Instagram позволяет поставить до 30 хештегов под одним постом и даже дает возможность подписаться на хештег (с 2017 года), чтобы в вашей ленте появлялись новые посты с этой меткой.

В Instagram хештеги – важнейший способ контент-продвижения: пользователи часто ищут по ним интересные фото, а бренды и блогеры тщательно подбирают популярные теги, чтобы увеличить охват. Twitter, напротив, рекомендует использовать не более 1-2 хештегов в твите, иными словами – ценит лаконичность и точность меток, так что там не принято «вываливать десяток тегов», свойственных Инстаграму.

YouTube позволяет авторам видео добавлять хештеги в описание, и зрители могут кликать по ним для поиска видео на ту же тему; кроме того, хештеги даже отображаются над названием видео, если они указаны. TikTok во многом следует пути Instagram – там множество челленджей строятся вокруг уникальных хештегов, а пользователям предлагаются трендовые теги дня для участия.

Таким образом, теги в соцсетях превратились в социальный феномен, значительно расширивший способы коммуникации. Они не только облегчают навигацию по контенту, но и создают чувство участия в общем деле: ставя популярный хештег, пользователь как бы присоединяется к коллективному разговору на заданную тему.

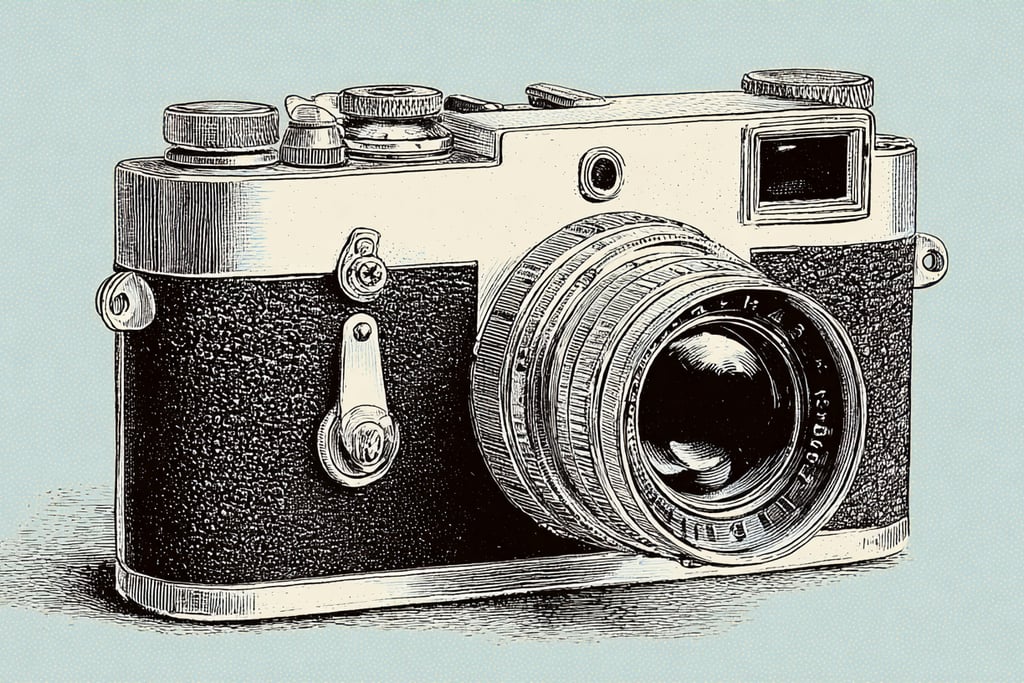

Проставление тегов (ключевых слов) на фотостоках

Отдельно стоит поговорить о тегах в контексте изображений и фотографий, особенно на фотостоках (фотобанках) – это классический пример того, насколько критически важны теги. Фотостоки – сайты, где фотографы и иллюстраторы продают лицензии на свои работы (Shutterstock, iStock, Adobe Stock, Freepik и др.).

Каждый автор загружает изображение и указывает к нему набор атрибутов: заголовок, описание и ключевые слова (теги). Именно по этим ключевым словам покупатели затем ищут нужные картинки. Можно сказать, ключевые слова на стоках – это главный «продавец» работы: если их нет или они неправильные, вашу фотографию просто никто не найдёт. Когда на стоке миллионы изображений, без хорошего тегирования шансы быть замеченным ничтожны.

Поэтому профессиональные стоковые авторы уделяют тегированию огромное внимание. Обычно фотобанк позволяет указать до ~50 тегов к изображению, и рекомендуется использовать максимум или близко к нему – так, Shutterstock советует давать 25–50 ключевых слов, а, скажем, Freepik разрешает до 50, но рекомендует 15–20 наиболее релевантных.

Смысл в том, чтобы подобрать полный, но качественный список ключевых слов, описывающих изображение со всех важных сторон. При этом существуют определённые лучшие практики. Вот некоторые советы, которые сами фотостоки дают авторам:

Используйте конкретные и точные теги. Многие стоки подчеркивают: «чем точнее ваши теги описывают контент, тем лучше будет результат». Не стоит ограничиваться общими словами – важно отразить именно ключевые объекты/концепции снимка. Например, для фото с девушкой, читающей книгу в парке, общие теги были бы «девушка», «книга», «парк», но можно добавить точнее: «студентка», «чтение», «литература на природе», «отдых», «лето» и т.д.

Думайте как покупатель. Рекомендации Shutterstock советуют: «подумайте над поисковыми запросами покупателя вашего изображения». То есть, представляйте, какие слова вбил бы в поиск человек, которому нужна такая картинка. Возможно, он будет искать не «девушка с книгой», а «студентка готовится к экзамену» – тогда стоит тегировать и под такие сценарии использования (например, добавить «образование», «экзамен»).

Используйте словосочетания. Если понятие состоит из нескольких слов, лучше включить их как цельный тег. Shutterstock прямо указывает: «применяйте словосочетания как ключевые слова ("зеленое яблоко")». Многие поисковики стоков учитывают порядок слов, поэтому если у вас на фото зелёное яблоко, тег "green apple" (одним ключом) поможет найти картинку точнее, чем раздельные теги «зелёный» и «яблоко».

Порядок тегов может иметь значение. Некоторые стоки учитывают приоритет первых слов (например, Adobe Stock рекомендует самое важное ставить первым, тогда как Shutterstock сортирует по алфавиту автоматически). На всякий случай, авторы советуют расставлять теги в порядке убывания значимости – главные темы в начале списка.

Только релевантные ключевые слова. Казалось бы, правило очевидное, но многие новички грешат этим – добавляют лишние слова «про запас». Однако и Shutterstock, и другие стоки предупреждают: «неподходящие ключевые слова снижают продажи», они показывают картинку не той аудитории, а значит, портят статистику.

Избегайте дублирования. «Не дублируйте ключевые слова – это считается спамом», прямо говорят правила AdobeStock. То есть слово достаточно указать один раз в любом склонении или форме; вариации («кошки», «котики») обычно тоже лишние, поисковик сам подставит. Лучше потратить слот на новое по смыслу слово.

Конкретизируйте людей и объекты. Если на фото есть люди, описать их нужно максимально точно. Shutterstock рекомендует: «уделите больше внимания точности описания людей – укажите пол, возраст, этническую принадлежность». Например, вместо общего «человек» тегировать «мужчина», «30 лет», «европеец», «брюнет». Это сильно повышает шансы, что покупатель, которому нужен, скажем, «30-year-old Caucasian man», найдёт ваше фото.

Добавляйте концептуальные теги. Помимо прямых объектов, полезно указывать абстрактные понятия или эмоции, которые передаёт изображение. Freepik советует: «применяйте ключи, описывающие концепцию изображения» и «добавляйте не очевидные теги, выделяющие ваш контент».

Например, для бизнес-фото людей обменивающихся рукопожатием, можно добавить «сотрудничество», «доверие», «успех», если это отражает идею картинки. Такие концептуальные теги помогают покупателю, ищущему не конкретный предмет, а настроение или идею, найти нужное.

Соблюдение этих правил напрямую влияет на коммерческий успех на стоках. Профессионалы даже выделяют отдельный этап работы – атрибутирование (проставление атрибутов), который иногда занимает не меньше времени, чем сама съёмка или рисование.

Есть авторы, которые делегируют тегирование ассистентам или используют специальные сервисы-подсказчики ключевых слов (некоторые такие сервисы могут по загрузке чернового изображения предложить популярные теги, глядя на похожие картинки в базе).

В последние годы все фотостоки внедряют элементы автоматического тегирования с помощью ИИ: при загрузке фото система может сама сгенерировать десяток предполагаемых ключевых слов на основе анализа изображения, а автору остаётся только откорректировать и добавить вручную недостающие. Например, в сервисе TagWithAI достаточно загрузить изображения или фотографии, и нейросеть, потратив 5 секунд на каждый файл, быстро проставит релевантные метаданные.

Интересно, что перебор и недобор тегов – оба вредны. Скажем, по запросу «чемодан» фотобанк может выдать много нерелевантного – кадры, где нет никакого чемодана, просто потому что авторы указали лишние слова.

В результате покупатель, ищущий фото чемодана, получает всё что угодно, кроме него – это пример избыточного нерелевантного тегирования, которое сбивает пользователей с толку.

Чтобы бороться с таким наводнением, некоторые платформы вводят контролируемые списки тегов (например, Istock) или даже банят за tag spamming. С другой стороны, слишком мало тегов – тоже плохо: если автор поленился и указал лишь несколько ключевых слова, то вероятность, что картинка “всплывёт” в чьём-то разнообразном поисковом запросе, мала.

Как отмечают специалисты, неполное тегирование ведёт к потере контента – файл может затеряться и никогда не быть найден.

Итого, на фотостоках тегирование – это своего рода SEO для изображений. Хорошие теги повышают «видимость» работы, плохие – снижают. Этот принцип, впрочем, справедлив и для веб-контента в целом: правильно подобранные метки увеличивают шансы, что материал найдёт своя аудитория. Но на стоках зависимость особенно непосредственная и коммерчески измеримая (в продажах и скачиваниях), поэтому там культура тегирования развита наиболее сильно.

Теги в интернет-магазинах

Проставление тегов давно стало важным инструментом и в сфере e-commerce. В отличие от социальных сетей или фотостоков, где теги помогают пользователям находить контент, в интернет-магазинах они выполняют сразу несколько функций:

Теги позволяют объединять товары по определённым признакам: «летняя коллекция», «для офиса», «скидки», «экологичные материалы».

В отличие от жёстких категорий (например, «обувь → кроссовки»), теги гибче: один товар может одновременно принадлежать к разным наборам. Это упрощает поиск и делает фильтрацию интуитивной.

Многие CMS (например, Shopify, WooCommerce, Magento) позволяют использовать теги как часть URL или метаданных. Правильное использование тегов помогает индексироваться по низкочастотным и среднечастотным запросам («белые кроссовки из кожи», «рюкзак для ноутбука 16 дюймов»).

Однако чрезмерное дублирование тегов может привести к проблемам с SEO (каннибализация страниц, «тонкий» контент).

Поэтому SEO-специалисты рекомендуют тщательно планировать стратегию тегов.

В системах рекомендаций теги помогают «сшивать» поведение пользователей с товарами. Например, если покупатель ищет «одежду для йоги», то система может показывать ему товары с тегами «спорт», «йога», «stretch fabric». Это повышает конверсию, так как клиент быстрее находит то, что ему близко.

Подход разных торговых площадок

Etsy: платформа для хендмейд-товаров активно использует теги, и правильный выбор ключевых слов в тегах напрямую влияет на продажи.

Amazon: хотя «теги» в классическом виде там отсутствуют, продавцы используют «backend keywords» (скрытые поисковые ключи) — фактически это те же теги для внутреннего поиска.

Shopify-магазины: многие владельцы отмечают, что использование тегов как «умных коллекций» помогает автоматизировать витрины («все товары со скидкой», «все товары в зеленом цвете»).

Автоматическое тегирование товаров с помощью компьютерного зрения и NLP уже активно внедряется. Например, Shopify использует AI-алгоритмы для распознавания цвета, формы и стиля одежды. Это снижает нагрузку на владельцев магазинов и делает каталоги более структурированными.

В перспективе теги будут уходить от ручного ввода и полностью переходить к семантическому описанию товаров на основе ИИ.

Повышение роли искусственного интеллекта в проставлении тегов

Объём контента в интернете и корпоративных хранилищах сегодня столь огромен, что ручное тегирование всего попросту невозможно. Поэтому на помощь приходит автоматизация и искусственный интеллект (AI). Современные системы управления контентом (DAM – Digital Asset Management, CMS и др.) всё активнее используют алгоритмы для автотегирования.

Машинное обучение позволяет анализировать содержимое файлов – текст, изображение, видео – и выделять из него вероятные ключевые слова. Например, сервисы компьютерного зрения могут распознавать, что на фото изображены «люди», «автомобиль» и «здание», и автоматически предложить эти слова как теги. Это экономит массу времени при описании больших архивов изображений.

Крупные компании, работающие с медиабиблиотеками, уже применяют такие решения. Это не только ускоряет разметку, но и открывает новые возможности поиска – например, можно искать по строению тела или цвету кожи, если ИИ это определил.

Примеры применения AI для тегирования:

Распознавание лиц. Существуют модели, которые идентифицируют людей на фотографиях. Достаточно один раз подписать лицо (в DAM или даже в приложении вроде Google Photos), и далее система будет сама находить эту персону на всех фото и помечать тегом с её именем. Таким образом, можно мгновенно собрать архив всех изображений с участием конкретного сотрудника или знаменитости.

Определение эмоций и атрибутов. Нейросети умеют понимать выражения лиц (улыбка, грусть), примерный возраст, пол. Всё это тоже превращается в метаданные. Например, ИИ может автоматически добавить теги “женщина, 40-50 лет, грустная” к снимку.

Автотегирование объектов. Возможно самое востребованное: загрузил картинку – нейросеть перечислила, что на ней видит, в виде тегов.

Безопасность и контент-фильтры. ИИ при тегировании контента может сразу пометить нежелательные элементы – например, отметить контент тегами «насилие», «18+», «экстремизм» и т.п., чтобы система знала, как с ним обращаться (не показывать детям и т.д.).

Автоматизация особенно необходима в больших масштабах. Представьте компанию, которая накопила 20 лет фото- и видеоматериалов. Чтобы вручную проставить теги ко всему архиву, понадобятся сотни человеко-часов. Но нейросеть способна проанализировать тысячи файлов за ночь, пусть и с какой-то погрешностью.

В DAM-практике применяют гибридный подход: крупные массивы контента прогоняют через AI для черновой разметки, потом корректируют результат и дополняют специфическими метками вручную.

В свете AI встаёт вопрос: не отомрёт ли ручное тегирование? Пока тенденция скорее к симбиозу. ИИ хорошо справляется с очевидными прямыми тегами (что видит, то и пишет: «дерево», «человек улыбается»), но высокоуровневые смыслы и бизнес-контекст часто ему недоступны или рискованны. Например, нейросеть может не знать, что некий логотип – это важный бренд, требующий особой метки, или что фото относится к конкретному проекту компании. Поэтому человек остаётся в петле, особенно когда нужны доменные знания. Однако рутина (описать цвета, объекты, окружающую обстановку) – всё больше автоматизируется.

Подводя итог по AI: искусственный интеллект не отменяет тегирование, а делает его более мощным и масштабируемым. Машины берут на себя рутинное присвоение меток по содержанию, люди – тонкую настройку и введение сложных концепций. В результате мы получаем более богатые метаданные, а значит, лучшую навигацию и поиск.

Лучшие практики эффективного проставления тегов

Из всего вышесказанного напрашивается вопрос: как правильно организовать тегирование, чтобы пользоваться его плюсами и минимизировать минусы? Ниже мы соберём ключевые best practices – пригодятся и владельцам сайтов, и авторам контента, и просто активным пользователям, помогающим тегировать.

Думайте с точки зрения поиска. Главная цель тегов – помочь найти контент. Поэтому, придумывая тег для своего материала, спросите себя: «Какие слова будет искать человек, которому это интересно?». Старайтесь использовать слова, действительно отражающие тему. Избегайте внутренних жаргонов, если они не общеприняты.

Используйте достаточно тегов, но не перегибайте. Рекомендуемое количество зависит от платформы, но общее правило – покройте все основные аспекты, не увлекаясь второстепенными. Например, 10-15 тегов для статьи – нормально, 2 тега – скорее всего мало (не отражает всю полноту темы), а 50 – возможно уже чрезмерно, грозит шумом. На фотостоке, как мы отмечали, оптимум ~30-50 (там специфично), а в блоге обычно 5-10 достаточно. Главное – каждый тег должен быть значимым и по делу. Если чувствуете, что ставите тег просто «чтобы был» – лучше не ставьте.

Следите за релевантностью. Никаких «левых» тегов! Это золотое правило. Даже если хочется привлечь внимание широкой аудитории, тег нерелевантный контенту принесёт больше вреда. Алгоритмы поисковые это учитывают – можно угодить под фильтр. Да и пользователи, обманувшись, могут негативно отреагировать (в соцсетях – репорт спам или просто негатив).

Не дублируйте и не повторяйте одно и то же. Нет смысла указывать несколько форм одного слова: поисковые движки обычно понимают склонения и множ. число. Например, тег «автомобиль» и «автомобили» – практически дубли; достаточно одного. Исключение – если разные формы несут разный смысл (например, «python» – язык, а «pythonic» – идиоматичный код, тут скорее разные понятия).

Выбирайте единый стиль на платформе. Если это ваш сайт или проект, постарайтесь согласовать набор тегов. Например, определитесь, будет ли тег «технологии» или «техника», «кино» или «фильмы». Если у вас команда авторов, выработайте мини-справочник тегов. Это предотвратит разброд. Также периодически ревизуйте тег-лист: объединяйте дубли (если завелись «Startup» и «Startups», слейте их), убирайте совсем уж единичные/лишние.

Используйте подсказки и уже существующие теги. Если платформа при вводе показывает существующие метки – выбирайте из них, когда подходит. Лучше присоединиться к уже имеющемуся тегу, чем создавать свой вариант. Это концентрирует контент вместе и помогает пользователям. Например, на форумах всегда смотрите список доступных тегов – возможно, нужный уже есть (и часто даже придуман более удачно, чем вы бы формулировали).

Ставьте теги разного уровня: и конкретные, и общие. Например, для поста о запуске ракеты уместны как узкие теги («SpaceX», «Falcon9»), так и шире («космос», «ракетостроение»). Узкие помогут тем, кто в теме конкретно этой ракеты, а широкие – дадут видимость для общего интересующегося космосом читателя. Но, конечно, не ставьте слишком общие без узких – от тега «наука» толку мало, если не указано, какая именно наука.

Не превращайте текст поста в сплошные хештеги. В соцсетях некоторые грешат: «#Я #иду #по #улице». Это читается плохо и выглядит как спам. Рекомендуется в постах не более 1-3 хештегов внутри текста, остальные при необходимости – лучше отдельно списком или комментарием (как делают в Инстаграм: основной текст + коммент с десятком тегов, чтобы глаза не мозолило). И выбирайте самые важные слова, не пытайтесь сделать тэгом каждое слово предложения – так поиск не работает.

Используйте шаблоны и массовое тегирование там, где уместно. Если у вас серия контента (например, 10 видео уроков по Woocommerce), всем им дайте единый тег-сериал (скажем, «Woocommerce_tutorial») – пользователям будет легко перейти ко всей серии.

Помните об оптимизации для SEO. Если вы администратор сайта, то страницы тегов должны быть качественно оформлены: уникальный Title и описание, возможно вступительный абзац-текст о теме, чтобы поисковик не считал их дублями или пустышками. Тогда они реально принесут трафик по низкочастотным запросам и пользу посетителям. Не создавайте тысячи тег-страниц ради галочки – лучше меньше, да лучше, и на каждой постараться дать что-то полезное (даже список отфильтрованных статей – это уже хорошо, но можно и чуть пояснить тему).

Учитывайте контекст и тональность (для соцтегов). Если участвуете в общих хештег-флешмобах или обсуждениях, убедитесь, что понимаете контекст. Иногда бренд может неудачно использовать популярный хештег, не разобравшись, а он может иметь негативную окраску – получится фейл в PR. Поэтому, прежде чем влезть со своим контентом в трендовый тег, посмотрите, что под ним постят другие, чтобы вписаться по смыслу.

Обновляйте теги при необходимости. Контент живёт долго, и его метаданные можно корректировать. Если вы заметили, что появился новый тег, более удачно описывающий старую статью, можно её дополнить. Или удалить тег, который стал неуместен. В блоге это нетрудно – лучше поправить, чем держать неактуальные метки. В больших системах (форумы) этим обычно занимаются модераторы – поддерживают чистоту тегов.

В целом, можно дать такой совет: тег – это обещание пользователю. Если вы навесили на материал какую-то метку, то пользователь, перейдя по ней, ожидает увидеть похожий контент или хотя бы явно понять, почему ваш материал так помечен. Старайтесь, чтобы теги точно отражали суть. Тогда система тегирования будет работать вам во благо, а не во вред.

Надеемся, в этой статье нам удалось ответить на вопрос «Что такое тег», во всяком случае, мы попытались проанализировать этот феномен с разных сторон, чтобы показать, что тег — это не просто слово или ярлык, а универсальный инструмент организации информации, навигации, продвижения и поиска.